東大卒で、報ステのキャスター——。

“インテリで硬派”なイメージのある大越健介さんが、NHKから民放へと異例の転身を果たした理由、気になりませんか?

政治部記者として現場を駆け抜け、

アメリカ取材、災害報道、そしてキャスター業まで…

その歩みは、一言では語り尽くせない密度に満ちています。

この記事では、大越健介さんの記者・キャスターとしての経歴と報道哲学を、

NHK時代から現在の「報道ステーション」まで徹底的に深掘りします。

報道に向き合う“まなざし”の意味が、きっと見えてきます。

大越健介の経歴が信じられない!NHK記者としての原点とは?

東大を卒業した大越健介さんは、1985年にNHKへ入局。

エリートコースに見える経歴の始まりですが、そのスタートは決して華やかなものではありませんでした。

記者としての原点は、地方局での地道な取材活動。

ここから、報道に人生をかける“現場主義”の姿勢が育まれていきます。

NHK入局後は岡山放送局へ!警察担当で鍛えられた現場力とは

大越健介さんの最初の配属先は、NHK岡山放送局。

配属された部署は“警察担当”。事件・事故の情報を誰よりも早く掴み、裏取りをして放送につなげる、緊張感のある日々が続いたといいます。

「朝から晩まで警察署に詰めて、情報を待つ。現場に足を運ぶって、こういうことかと思いました」

(※インタビュー発言より要約)

事件現場に駆けつけ、記者会見に立ち合い、警察官の一言ひとことを聞き漏らさず記録する。

その中で、社会の“リアル”を肌で感じるようになったそうです。

当時から大越健介さんが大切にしていたのは、どんなに小さな情報でも軽視せず、直接確認しに行くという姿勢。

この現場力が、のちに政治記者・キャスターとして大きな武器になります。

岡山での経験が「報道とは何か」を体感的に教えてくれたと、大越健介さん自身も語っています。

📌まとめ

NHK入局後の最初の配属は岡山放送局。

警察担当として事件現場を駆け回る中で、“現場に足を運ぶ”という信条が形成されていきました。

政治部で番記者に!橋本・小渕政権を追った記者時代

岡山で現場取材を重ねた大越健介さんは、数年後にNHK本部の政治部へ異動。

ここからは、“政治記者”として国の中枢を追い続ける日々が始まります。

政治記者のなかでも特に緊張感が求められるのが「番記者」職。

大越健介さんは、橋本龍太郎首相や小渕恵三首相といった政権の番記者として、官邸や国会を駆け回る立場でした。首相の一挙手一投足を追い、数秒の“つぶやき”をスクープへとつなげる。

時には寝袋を持ち込んで議員会館に泊まり込むような、文字通り“体力勝負”の仕事です。

「情報の裏を取る前に、現場の空気を読む。政治って、言葉に出ない“間”に意味があるんです」

(※インタビュー発言を元にした表現)

番記者としての経験は、大越健介さんに「事実をどう見抜くか」「誰の目線で伝えるか」を鍛え上げました。また、政治家との信頼関係を築く力も必須です。

質問するタイミングや、あえて聞かない判断など、細かな“呼吸”の積み重ねが必要でした。

この時期に培った取材力と人間力が、後のキャスター転身時にも大いに活かされています。

📌まとめ

大越健介さんは政治部で番記者として、橋本・小渕政権を最前線で取材。

緊張感あふれる官邸取材を通じて、政治を“読み解く力”を身につけました。

記者人生を支えた信念とは?“現場主義”と“フェアネス”

政治部時代、大越健介さんが一貫して持ち続けていた信念があります。

それは、「現場に足を運ぶこと」と「公正・公平であること」です。

「現場に行かずして、尊大な態度になるようなら、自分はこの仕事をやるべきではない」

(※大越さんが語った有名な言葉)

この言葉は、華やかに見える報道の裏で、地道な取材を大切にする大越健介さんの姿勢そのもの。

どんなに情報化が進んでも、現場の空気・人の目・声を自ら感じることを第一にしてきました。

さらに彼が強くこだわっていたのが、報道の“フェアネスです。

「安易に自分の感情や解釈で物事を語れないし、公正公平でありたい」

これは、キャスター就任前から貫いてきた信条で、政治家に対しても、感情で批判したり、功績を無視したりはしません。事実に基づき、冷静に、誰にでも伝わる言葉で報道する。そのスタンスが、視聴者からも長く信頼され続けてきた理由のひとつです。

記者でありながら、常に“視聴者の立場”に立ち、偏りのない情報を伝える努力を続けた——。

そんな姿勢が、のちのキャスターとしての説得力にもつながっています。

📌まとめ

大越健介さんは、「現場に足を運ぶ」「公正公平を貫く」という信念を記者時代から貫いてきました。

報道に携わる者としての誠実な姿勢が、視聴者からの信頼につながっています。

大越健介の海外経験がすごい!ワシントン支局長としての挑戦

NHK政治部でキャリアを重ねた大越健介さんは、2005年からワシントン特派員として渡米。

2年後にはNHKワシントン支局長に就任し、世界の政治経済を“現地の目”で報道し続ける立場となります。

その活動の中で、特に注目されたのがアメリカ大統領との単独インタビューでした。

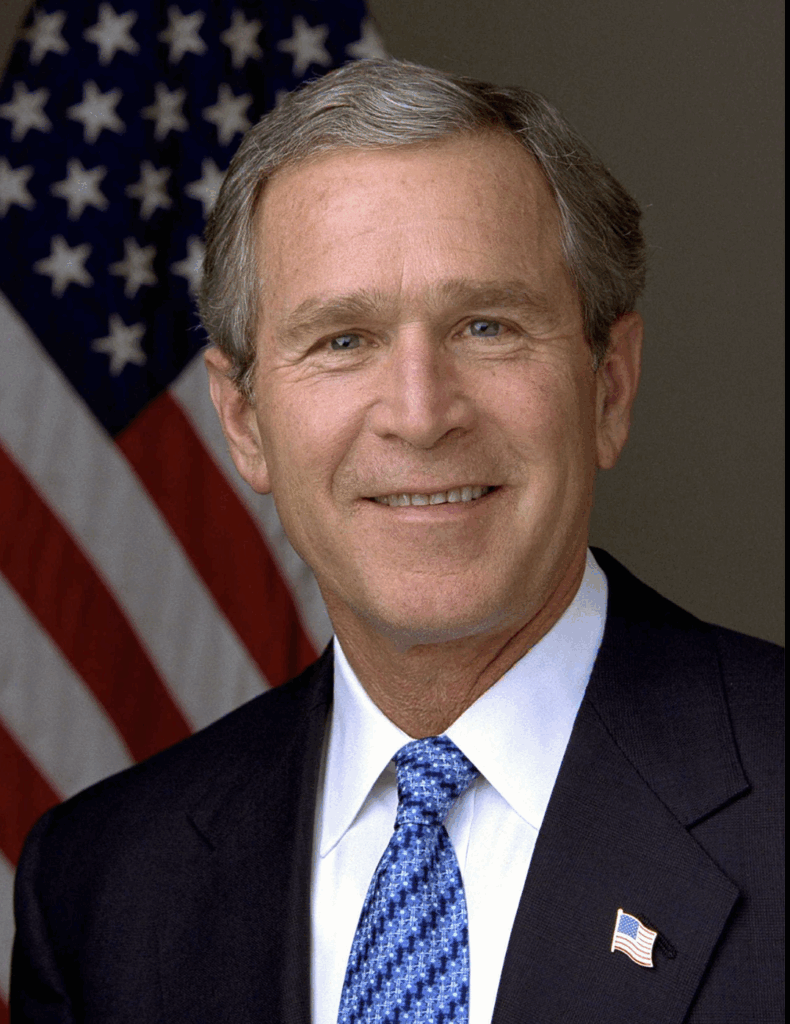

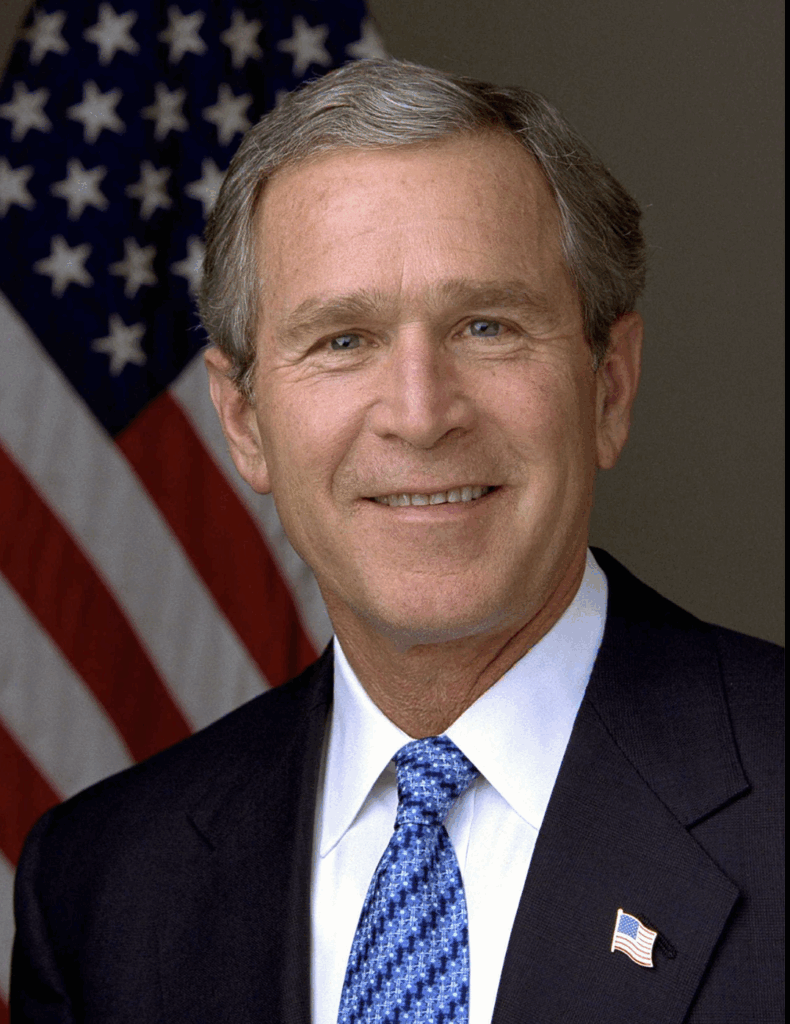

ブッシュ大統領との単独インタビューの舞台裏

大越健介さんのジョージ・W・ブッシュ元大統領への単独インタビューが「快挙」と言われる理由は、以下の3点に集約されます:

- 極めて稀なチャンス

ブッシュ大統領は在任中、マスコミとの単独インタビューをほとんど行わず、それを許可するのは米国のごく限られた大手メディアだけでした。- 日本人記者による実現

そのような環境下で、日本の公共放送NHKの記者が、ホワイトハウスで単独インタビューを実現したのは極めて異例。日本メディアの存在感を示す意味でも重要な出来事です。- 高い語学力と交渉力

単に英語ができるだけでなく、米大統領と政治的・国際的なテーマで対等にやり取りできる取材力・交渉力が求められます。それを可能にした大越さんの力量が「すごい」と評価されるゆえんです。

ジョージ・W・ブッシュはアメリカ第43代大統領(2001~2009年)。9.11同時多発テロ後、「対テロ戦争」を掲げアフガン・イラク戦争を開始。強硬な外交姿勢で注目された。父も元大統領で、親子で政権を担った初のケースとして知られる。

アメリカの大統領と“1対1”で向き合う機会は、厳しい選定と高度な交渉を要します。

信頼を勝ち取るには、これまでの実績と、何をどう聞くかという「構成力」が問われるのです。

「こちらが何を知りたいか、どこに核心を持ってくるか。それが伝わらないと、信頼されない」

(※大越さんが語った内容の要約)

このインタビューでは、日米関係や当時の国際情勢を踏まえつつ、視聴者に伝えるべき要点を的確に引き出すことに成功。

質問の言葉選びから、タイミング、話の展開まで、“ジャーナリストとしての手腕”が高く評価されました。

その背景には、政治記者として培ってきた「読む力」と「聞く力」、そして“現場に踏み込む勇気”があったといえるでしょう。

📌まとめ

大越健介さんは、ワシントン支局長としてブッシュ大統領との単独インタビューを実現。

緻密な準備と現場経験が、その歴史的な対談を支えていました。

次は、アメリカ大統領選“オバマブーム”の現場で見たものについて迫っていきます📺

オバマブームの現場から変わるアメリカを伝えた!

2008年、アメリカを揺るがすような“熱狂”が起きていました。

それが、バラク・オバマ氏の大統領選出馬に始まった「オバマブーム」です。

バラク・オバマ(Barack Hussein Obama II、1961年8月4日生まれ)は、2009年〜2017年にアメリカ第44代大統領を務めた初のアフリカ系大統領。ハワイ生まれ、コロンビア大学で政治学を専攻後、ハーバード大学ロー・スクールを優秀な成績で卒業し、初の黒人ハーバード・ロー・レビュー編集長に選出。その後、イリノイ州選出上院議員として政治の道を歩み、金融危機からの経済回復・医療保険改革(オバマケア)・ビンラディン排除などの政策を実施し、2012年にはノーベル平和賞を受賞しました。

大越健介さんは、当時NHKワシントン支局長として、その熱気と変革のうねりを現場で体感しながら取材していました。

彼が注目したのは、単なる選挙戦の構図ではなく、“なぜアメリカが動こうとしているのか”という空気感でした。

「一人の候補者を取り巻く熱狂。それは“人物”より“時代の声”として取材すべきだと思いました」

(※インタビュー要約)

この頃のアメリカは、イラク戦争、リーマン・ショック、社会格差の広がりなど、多くの不満と希望が交錯していた時代。オバマ氏は、その象徴として急浮上しました。

大越さんは、各地の集会や市民インタビューを重ね、“メディア越し”ではなく、“肌感覚”での報道にこだわりました。

「ニュースを“翻訳”するだけでなく、“体温”を乗せて伝える」。

これが、大越健介さんが貫いてきた国際報道のスタンスです。

📌まとめ

大越健介さんは、オバマブームの渦中にアメリカ各地を取材。

変革の空気を肌で感じ、その“時代の声”をリアルに届けました。

国際報道で培われた“読む力”と“伝える力”

ブッシュ大統領との対談、オバマ旋風の現場取材——

こうした国際的な現場を通して、大越健介さんが磨いたのは、“情報の奥にあるものを読む力”でした。

記者として、単なる事実を伝えるのではなく、

「なぜそうなったのか」「どんな背景があるのか」「その先に何があるのか」

——こうした“行間”を読み取る感性が、日々の取材で培われていったのです。

そして、もうひとつの軸が「伝える力」。

「本当に伝えたいことほど、平たい言葉で話すべきだと思っています」

(※大越さんの実際の発言)

難しい国際情勢や政治の話題こそ、専門用語で煙に巻くのではなく、

“誰にでもわかる言葉”で丁寧に伝える——この姿勢が、キャスター転身後も一貫して続いています。

海外経験は、視野を広げただけでなく、

「どんな人にも伝わる言葉とは何か?」を徹底的に考える機会にもなりました。

📌まとめ

大越健介さんは、国際報道の最前線で「行間を読む力」「誰にでも伝える力」を磨きました。

この経験が、後のキャスターとしての説得力を生んでいます。

大越健介のキャスター転身!ニュースウォッチ9の時代

長年にわたって記者として現場を駆け回ってきた大越健介さん。

そのキャリアにおいて、大きな転機となったのが**NHK「ニュースウオッチ9」**のメインキャスター就任です。

報道を“現場で伝える”立場から、“スタジオで届ける”立場へ——。

その変化には、驚きと期待が寄せられました。

メインキャスター就任|異例の“記者出身”が話題に

2010年3月、大越健介さんは「ニュースウオッチ9」のメインキャスターに就任しました。

この人事は、当時の報道界でも異例とされ、大きな注目を集めました。

というのも、それまでのNHK夜のニュース番組では、アナウンサーやキャスター専任者が中心。

「記者出身のキャスター」という起用は、まさに型破りだったのです。

「現場で感じたことを、そのまま自分の言葉で届けたい」

(※大越さんが語ったキャスター就任時の思い)

このコメントに象徴されるように、大越さんは現場経験をもとに、ニュースを“読み上げる”のではなく、“読み解いて”伝えるスタイルを貫きました。

それが、ただの“進行役”ではない、“解説型キャスター”という新たなスタイルの確立につながっていきます。

視聴者からは、「言葉に信頼感がある」「解説が納得できる」といった声が多数寄せられ、

彼の知的で温かい語り口が番組の看板になっていきました。

📌まとめ

2010年、大越健介さんは「ニュースウオッチ9」メインキャスターに就任。

記者としての経験を活かし、異例の“解説型キャスター”として新境地を拓きました。

解説型キャスターとしての評価|視聴者との距離感

「ニュースウオッチ9」のキャスターに就任した大越健介さんは、

単なる原稿読みではなく、自身の視点を交えた“解説型キャスター”としてのスタイルを確立していきました。

ニュースの背景をわかりやすく説明し、専門的な話題も難解になりすぎないよう配慮。

その姿勢が、多くの視聴者に支持されました。

特に注目されたのが、「言葉の選び方」。

「取材を重ねれば重ねるほど、わかりやすく、やさしい言葉で伝えられるようになるはず」

(※大越さんが述べた“報道と言葉”に関する信条)

複雑な政治の話題や国際問題を“翻訳”するように、

誰にでも伝わるように話す姿勢が、一部の視聴者から「先生のよう」とも評されました。

また、ニュースの合間に見せるやわらかな表情や言葉も印象的。

決して感情的にはならず、冷静に語りながらも、どこか“隣に座ってくれる人”のような安心感があったといいます。

こうした距離感は、長年現場で人と向き合ってきたからこそ培われたもの。報道に必要な冷静さと、視聴者へのあたたかさを両立したスタイルが、多くの共感を呼びました。

📌まとめ

大越健介さんは、解説型キャスターとして「視聴者に届く言葉」を徹底。

冷静でありながら親しみやすい語り口が、高い評価を得ました。

伝える力の原点は“ニュースの向こう側”

「ニュースウオッチ9」でキャスターを務めていた大越健介さんは、

ニュースの“先”にいる人たちの顔を、常に意識していました。

事件や政治の報道において、

単に「事実を伝える」だけでは足りない。

その背景にどんな想いがあるのか、誰がどんな影響を受けるのか。

そうした“ニュースの向こう側”に目を向ける姿勢が、彼の伝える力の原点です。

「言葉の背景に“人”がいる。

だからこそ、感情に流されず、でも冷たくもならず、バランスを大事にしたい」

こう語るように、大越さんの報道は冷静で客観的でありながら、どこか“温かさ”があります。

視聴者が置き去りにされず、「自分ごと」としてニュースを受け取れる。

それが、大越健介さんが目指していたニュースのあり方でした。特に災害報道や社会問題に関する取材では、

現地の声を丁寧に伝え、背景を深掘りし、「何を見過ごしてはいけないのか」を考えるよう促します。

記者時代から培われた“現場主義”と“人間へのまなざし”が、キャスターとしての存在感につながっていたのです。

📌まとめ

大越健介さんは、ニュースの背後にいる人々へのまなざしを忘れませんでした。

「事実」だけでなく「感情」や「背景」も丁寧に伝えることで、視聴者の心に届く報道を続けてきました。

テレビ朝日「報道ステーション」への転身|新たな挑戦の舞台裏

2021年、大越健介さんは36年間勤めたNHKを退職。

その年の10月、テレビ朝日「報道ステーション」のメインキャスターに就任しました。

この転身は、多くの報道関係者や視聴者にとって驚きでした。

というのも、NHKの看板キャスターから、

“カラーが異なる民放の報道番組”に移ることは、かなり異例の選択だったからです。

「まだ、伝えるべきことがあると思った。

役割が変わっても、“ジャーナリスト”であることには変わりない」

実際に大越さんが語ったとされるこの言葉の通り、

彼は“報道という使命”を、自分の肩書きではなく“姿勢”として捉えていたのです。

テレビ朝日の報道ステーションでは、

より“リアルタイム性”が重視され、報道番組ならではの“スピード感”が求められます。

そうした環境の中で、大越健介さんは“深みのある言葉”と“安定感”で番組に新しい空気をもたらしました。

NHK時代よりも、民放ならではの柔軟さや演出が加わることで、

視聴者にとっては「落ち着きがあって、でも伝わりやすい」という絶妙なバランスの報道スタイルが実現されていきます。

📌まとめ

NHKを退職後、大越健介さんは「報道ステーション」のメインキャスターに就任。

報道の舞台を変えても、その根底にある“伝える使命”は変わりませんでした。

報道ステーションでの現在について

「報道ステーション」のキャスターに就任した大越健介さんは、

かつての“語り手”としての落ち着きある存在感を残しつつ、

新たに“伝え手”としての柔軟なスタイルを取り入れています。

NHK時代と違い、民放では放送枠や演出の自由度が高く、

番組のテンポやトーンも異なります。

そのなかで、大越さんは自分の持ち味を生かしながら、

よりリアルで、より“今”を伝えるキャスター像へと変化を遂げました。

特に印象的なのは、災害や事件の報道で見せるコメントの端々に、

“寄り添う視点”と“事実を見極める視線”が絶妙に同居している点です。

「ニュースは、世の中の“変化の兆し”を掬い取る作業。視聴者と一緒に考えられる時間を作りたい」

こうしたコメントには、情報を“届ける”というより、

“ともに考える”という報道スタンスがにじみ出ています。

また、スタジオの共演者とのやりとりやコメントでも、

以前よりも“対話的”な雰囲気が増し、視聴者との距離がぐっと近づいている印象を受けます。

NHKから民放へ。

静と動のバランスをとりながら、

大越健介さんは「語る人」から「伝え、共有する人」へと、

静かに、しかし確かに進化しているのです。

📌まとめ

大越健介さんは「報道ステーション」で、“ともに考える伝え手”としての姿勢を確立。

NHK時代の重厚さを残しつつ、より開かれた報道スタイルへと進化しています。

Q&A|大越健介にまつわるよくある疑問

Q: 大越健介さんが東京大学で学んでいたのはどんな分野ですか?

A: 大越健介さんは、東京大学文学部の国文学科(日本文学専攻)で学びました。文科三類から進学し、日本の文学や言葉に深く関心を持っていたことが分かります。この素地が、後の“伝える力”の礎になっているとも言えるでしょう。

Q: 大越健介さんが記者として特に活躍した時期はいつですか?

A: NHK入局後の政治部記者時代、ワシントン特派員・支局長としての海外取材、そして「ニュースウオッチ9」のキャスターを務めた2010年〜2015年が特に注目された時期です。政治、国際、災害報道など多岐にわたるジャンルで活躍しました。

Q: なぜNHKを退職して、テレビ朝日に移ったのでしょうか?

A: 大越健介さんは2021年にNHKを定年退職した後、「まだ伝えるべきことがある」と語り、同年10月よりテレビ朝日の「報道ステーション」に転身しました。報道に対する強い使命感が、この異例の民放移籍につながったようです。

Q: 「解説型キャスター」とはどういう意味ですか?

A: 解説型キャスターとは、ニュースを読み上げるだけでなく、自らの取材経験や知識をもとに背景や意義を丁寧に説明するスタイルです。大越さんはこのタイプの先駆け的存在で、視聴者が“納得できる”報道を目指しました。

Q: 現在の「報道ステーション」での大越健介さんの印象は?

A: 落ち着いた語り口と丁寧な説明が評価されています。NHK時代と比べて、共演者とのやりとりや視聴者との距離感も柔らかくなり、より“共有”を意識したスタイルに進化しています。

まとめ

今回の記事では、大越健介さんの学歴・経歴・現在の姿までを徹底的に深掘りしました。

以下に要点を整理します。

- 東京大学文学部を卒業し、野球部エースとしても活躍

- NHK記者として数々の現場で取材を重ね、ワシントン支局長も経験

- 「ニュースウオッチ9」で異例の記者出身キャスターとして話題に

- 誠実でわかりやすい“解説型キャスター”として高評価を得る

- 現在は「報道ステーション」で視聴者に寄り添う報道スタイルを確立中

これらの経歴を通して見えてくるのは、

どんな立場にあっても「現場の声」と「わかりやすく伝える姿勢」を決して手放さない、報道人としての信念です。

知性と実直さを兼ね備えた大越健介さんの歩みは、

これからの報道の在り方にヒントを与えてくれる存在とも言えるでしょう。

🔎 記事を読んだあとは…

「報道ステーション」での大越健介さんの言葉や姿勢を意識して見てみてください。

ただのニュース番組ではなく、“伝える”という仕事の奥深さを感じられるはずです。